Les exoplanètes.

- Michel Havez

- 4 juil. 2021

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 oct. 2025

Exo : exotique, qui vient d'ailleurs. On parle donc de planètes qui n'orbitent pas autour de notre étoile : le soleil, mais autour d'autres étoiles.

On comprend tout de suite la difficulté à détecter de tels objets : déjà les étoiles, même proches, sont très éloignées de nous, mais les planètes sont beaucoup plus petites (que leur étoile), elles n'émettent aucune lumière (contrairement aux étoiles) et elles sont toutes très proches de leur étoile (rapporté à l'échelle de distance qui nous sépare d'elles).

Comme il est difficile de se représenter le challenge, une métaphore s'impose : disons que vous voulez observer un moustique qui tourne autour du phare (aveuglant) du port de Marseille en vous trouvant à … Paris. Ça y est, vous avez capté l'ampleur du défi ?

Si la chose vous paraît insensée, les astronomes y sont pourtant parvenus. Suivez-moi, on va voir comment.

La découverte des exoplanètes est une science très récente dans le monde de l'astronomie. Si leur existence est évoquée dès le 16ème siècle (après tout le raisonnement est logique : si des planètes orbitent autour de notre soleil, pourquoi n'y en aurait-il pas sur d'autres étoiles ?) le manque de technologie ne permet bien sûr pas encore leur détection.

Disons que trancher cette question est juste fondamental : si l'on arrive à prouver qu'il n'existe pas d'autres planètes ailleurs que dans notre système solaire, alors c'est plié : nous sommes la seule forme de vie intelligente de l'univers. Par contre, prouver l'existence d'exoplanètes permet d'ouvrir une porte sur la vie intelligente extraterrestre (sans toutefois la prouver). C'est peu dire qu'il serait important de pouvoir répondre à cette question.

Petite parenthèse : j'insiste bien sur "forme de vie intelligente", car la vie primitive (micro organismes bactériens, stromatolites...) pullule très certainement un peu partout. Lire ou relire à ce sujet l'apparition de la vie sur terre. Fin de la parenthèse.

Au début des années 1990, une équipe de chercheurs Suisse 🇨🇭 dirigée par Michel Mayor et Didier Queloz, conçoit un spectrographe destiné à faire des mesures de vitesses radiales. On va y revenir.

Ils cherchent un observatoire qui aurait du temps d'observation à leur consacrer pour y installer leur instrument, et c'est l'observatoire de Saint Michel l'Observatoire 🇫🇷 avec son modeste miroir de 193 cm (situé à 8 km de Forcalquier : cocorico !) qui est choisi.

Le spectrographe est installé en 1994, les mesures peuvent commencer. La cible choisie est 51 Pegasi (dans la constellation de... Pégase bien sûr) à 50 années lumière de la terre.

Et un jour de 1995, alors qu'il n'en est encore qu'à la calibration de son instrument, Michel Mayor est très surpris d'obtenir déjà un résultat ! Croyant à des erreurs d’étalonnage il refait et refait encore ses mesures, mais il n'en croit pas ses yeux : il vient de découvrir qu'un corps massif (d'environ la taille de Jupiter) orbite en seulement 4,2 jours autour de 51 Pegasi ! 😲

Cette découverte, en plus de révéler la première exoplanète de l'histoire, remet en question le scénario classique de formation des planètes autour des étoiles : on croyait jusqu'alors qu'il ne pouvait y avoir que des planètes telluriques (petites et rocheuses) proche des étoiles, les planètes géantes (et gazeuses) ne pouvant se trouver que plus loin, à l'image de notre propre système solaire. Mais tout ceci vient d'être balayé brutalement ! Il y a une sorte de Jupiter qui se balade à l'intérieur de l'orbite de Mercure autour de 51 Pegasi et qui accompli sa révolution en 4,2 jours, là où notre Mercure le fait en 88 jours !!! 😲

Bon alors OK c'est bien beau tout ça, mais on ne sait toujours pas comment on les détecte, ces exoplanètes ! J'y viens. Il y a plusieurs méthodes.

Les vitesses radiales :

Commençons par la méthode utilisée par l'équipe Suisse : la mesure des vitesses radiales. Si une planète orbite autour d'une étoile, bien que cette dernière soit très massive, l'étoile est malgré tout influencée (très légèrement, mais c'est mesurable) par la masse de la planète.

En tournant autour de son étoile, la planète va influencer l'étoile, qui du coup, ne va pas rester sagement pile au centre de l'orbite de la planète, l'étoile va osciller légèrement. Le déplacement de l'étoile, c'est ce qu'on appelle la vitesse radiale.

La croix rouge sur cette infographie indique ce que l'on appelle le barycentre. L'étoile est ici exagérément excentrée pour une meilleure lisibilité.

En réalité, on ne voit pas l'étoile bouger directement, mais en effectuant x mesures espacées dans le temps, on constate un déplacement en comparant les mesures (spectroscopie).

Spectroscopie : En faisant passer la lumière à travers un prisme on créée un arc-en-ciel. En réalité, la lumière "blanche" qui entre dans le prisme est séparée en composantes monochromes, chaque couleur correspond à une longueur d'onde.

En décomposant la lumière qui nous parvient des étoiles, on remarque des barres noires plus ou moins espacées, comme un code-barres. Ce code barres (des raies d'absorption) correspond aux types d'atomes présents dans l'étoile ! C'est génial, parce que depuis la terre, en faisant une simple analyse spectrale d'un objet lointain, on découvre ses constituants !

Telle barre c'est de l'hydrogène, telle autre c'est de l'hélium, etc. Ainsi, en faisant une analyse spectroscopique de la lumière d'une étoile (ou d'une planète) on connait ses principaux constituants chimiques !

(si on trouve du carbone, de l'oxygène, du protoxyde d'azote et de la vapeur d'eau, ça sent bon la vie complexe !).

Pour en revenir au spectrographe utilisé par la team Mayor / Queloz, il faut comprendre que lorsque l'étoile oscille autour du barycentre, de notre point de vue, tantôt elle recule, tantôt elle avance, faisant osciller les raies d'absorption comme sur l'infographie ci-dessous : ⤵️

Donc soyons clair : nos petits Suisses n'ont jamais "vu" leur exoplanète, ils ont noté des résultats d'analyse de raies d’absorption qui se déplacent sur le fond chromatique des longueurs d'ondes. Ces valeurs placées sur un graphe montrent des variations cycliques qui indiquent que l'étoile oscille sur son barycentre. Et seule une planète en orbite peut expliquer cela.

Si cette explication théorique est somme toute assez simple à concevoir, il faut comprendre que la précision de la mesure, et donc de l'instrument, doit être véritablement extrême, ce qui a rendu sa réalisation très complexe. On touche ici les limites de la physique : à cette échelle d'observation, l'étoile "vibre" ou "respire", ce qui créé un "bruit de fond" parasite. Et ces parasites correspondent à la limite du spectrographe.

Pour le dire autrement, créer un spectrographe plus précis serait inutile, le gain espéré serait anéanti par le bruit de fond. Il n'y a donc pas de progrès à espérer de ce côté, on a déjà atteint la limite.

OK bravo les gars, vous avez gagné un prix Nobel pour cette découverte, mais cette méthode ne marche qu'avec des planètes qui orbitent rapidement autour de leur étoile. Ben oui, 4 jours de mesures ça va, mais notre Jupiter à nous il fait sa révolution autour du soleil en 12 ans, Saturne en 29 ans, c'est un peu long pour faire des mesures... Et puis cette technique ne fonctionne seulement que si on regarde « par dessus » le système stellaire comme sur l'infographie, mais si on regarde par la tranche on ne peut plus détecter l'oscillation ?

Le transit :

Exact, 2ème méthode : le transit. Cette méthode est en apparence plus simple à comprendre mais nécessite des instruments de mesure d'une extrême précision (encore) ; jugez plutôt : c'est le principe d'une éclipse, mais le corps (la planète) qui passe devant l'étoile est minuscule.

Néanmoins, en passant devant son étoile, l'objet provoque une infime baisse de luminosité son l'étoile. C'est cette baisse de luminosité passagère et surtout cyclique qui permet d'affirmer qu'on est en présence d'une (ou plusieurs) planètes...

L'imagerie directe :

Troisième méthode : l'imagerie directe, qui combine les avantages (récents) de l'optique adaptative, de l'interférométrie (voir le sujet sur les instruments optiques) et de la coronographie ; les premières détections en imagerie directe ont eu lieu en 2004 avec le VLT (Very Large Telescope).

Il existe encore d'autres méthodes : l'astrométrie et l'effet de microlentille gravitationnelle. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, dont la complexité dépasse largement mes connaissances.

Où en sommes-nous ?

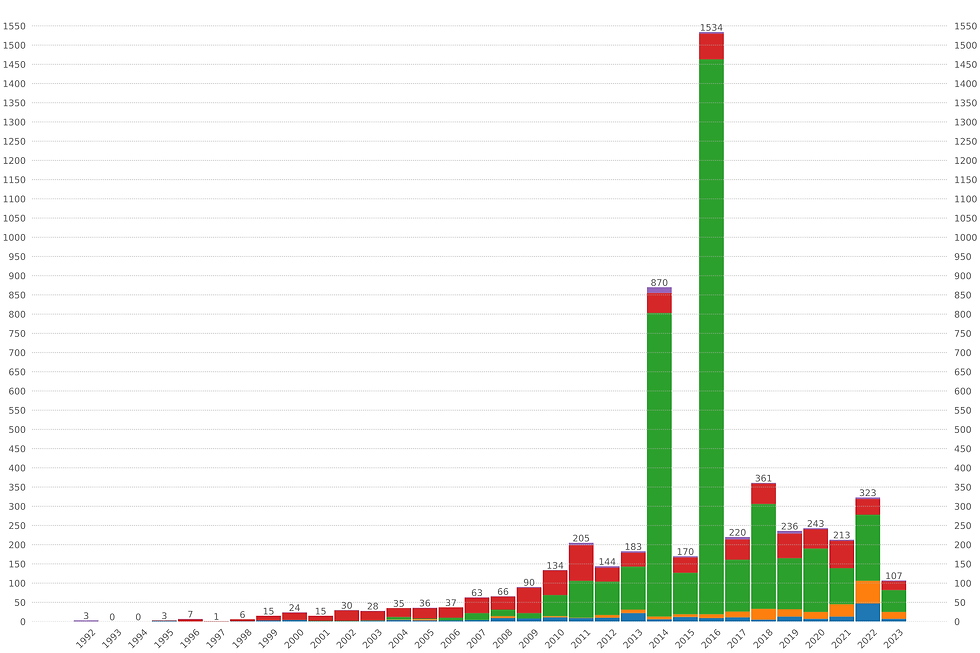

30 ans après la première découverte par les Suisses à St Michel l'Observatoire, c'est déjà ~7.000 exoplanètes dont la découverte est confirmé. A cela s'ajoutent encore plusieurs milliers en attente de confirmation.

Le télescope spatial (Kepler, opéré par la NASA de 2009 à 2019) a été dévolu spécialement à cette tâche. A lui seul, à la fin de sa mission, il signe la découverte de 2.662 planètes (confirmées) soit près de la moitié de celles découvertes à ce jour.

Les pointes de 2014 & 2016 sur le graphe correspondent aux résultats de Kepler ! 💪

Eh mais attends ! sur le graphe je lis que 3 exoplanètes ont été découvertes en 92 alors que le prix Nobel a été décerné aux mangeurs de 🍫 🇨🇭 pour leur découverte de 95 !? WTF ? 😅

Calmez-vous les rageux 😄

La définition astronomique d'une planète, c'est un corps froid (par rapport à une étoile) et massif qui orbite autour d'une étoile. Mais les découvertes de 1992 sont des corps qui orbitent autour d'un pulsar. Un pulsar c'est ce qui reste d'une étoile massive qui a explosé en fin de vie (supernova). Cette explosion est le phénomène le plus vénère de l'univers (hors big-bang). Et une planète ne saurait survivre dans l'environnement d'une supernova.

Donc il y a bien quelque chose dans l'environnement du pulsar, mais... on ne sait pas quoi. S'il s'agit de corps massifs, le plus vraisemblable serait qu’ils se soient constitués sur un disque d’accrétion après la supernova. Cette découverte n'a été réalisée ni dans le spectre de la lumière visible, ni infrarouge, mais en ondes radio avec le radiotélescope d'Arecibo (aujourd'hui détruit). Il y avait trop d'incertitudes autour de ces exoplanètes pour décerner un Nobel. Ce sont donc les mangeurs de raclette 🧀 qui ont récolté les lauriers, leurs travaux ne laissant planer aucun doute.

Et après ?

De nouvelles méthodes de détection ont été inventées par les chercheurs, repoussant encore les limites.

Aujourd'hui on a environ 7.000 exoplanètes confirmées, uniformément réparties dans l'univers. Où que l'on regarde, elles sont là. Partout.

La toute petite zone du ciel fouillée par Kepler a montré une densité énorme.

Aujourd'hui on estime en moyenne une exoplanète par étoile. C'est une moyenne, ça veut dire qu'on peut trouver 5 étoiles sans aucune exoplanète, et une autre étoile qui en compte 5.

Parmi ces 7.000 exoplanètes, 60 se trouvent dans la zone habitable ! 😃

Notre Galaxie, la voie lactée, contient 250 milliards d'étoiles. Donc 250 milliards d'exoplanètes (puisque une par étoile en moyenne).

Faisons un petit calcul tout simple (asseyez-vous, vous allez avoir le vertige) :

60 en zone habitable sur 7000 confirmées, ça fait ~1%.

1% de 250 milliards, c'est 2,5 milliards.

On a potentiellement 2,5 milliards d’exoplanètes en zone habitable, rien que dans notre galaxie !

Et s'il n'y a que 1% de vie intelligente dans la zone habitable, ça nous donne 25 millions de civilisations rien que dans notre galaxie ! 🤯

E.T. 👽, où te caches-tu ?

En astronomie, on gère les milliards comme vous gérez vos pièces jaunes. Le chiffre est tellement grand qu'on n'a aucune idée de ce qu'il représente.

Prenons une unité de valeur que nous connaissons bien : une seconde. Il y en a 60 dans 1 mn, 3.600 dans 1H et 86.400 secondes dans une journée. C'est déjà beaucoup !

A votre avis, il faudra combien de temps pour atteindre 1 milliard de secondes ?

Quelques semaines ? mois ? années ? Dites un chiffre.

En 1 an, ça fait seulement 31 millions 536 mille secondes. Ça s'écrit 31.536.000. On y est pas du tout ! Si vous voulez compter 1 milliard de secondes, ça va vous prendre 32 ans ! 😳

Et il y a 250 milliards d'étoiles ✨ dans la voie lactée !

La prochaine fois que vous ne trouvez pas le sommeil, comptez les étoiles !

Michel Havez,

Mai 2021.

Commentaires